【認知症予防セミナーの告知】

メモリアルハウスけやきの森

1月21日(水)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルハウス四季の庭

1月23日(金)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルホール篠山

1月26日(月)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルホール北六甲

1月29日(木)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

楽しくなる仏教ブログ 〜らくぶつえ〜

【認知症予防セミナーの告知】

メモリアルハウスけやきの森

1月21日(水)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルハウス四季の庭

1月23日(金)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルホール篠山

1月26日(月)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

メモリアルホール北六甲

1月29日(木)10:20~

・お坊さん介護福祉士による認知症予防セミナー

花供養のお寺・西栄寺・西宮有馬坊のプロモーション動画の第2弾!

これからも〝こころが安らぐ〟お寺を目指してがんばります!

令和八年、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年に大切なご家族を亡くされ、失意のまま年を越された方もおられると存じますが、改めてお悔やみを申し上げます。

昨年、阪神タイガースをリーグ優勝に導いた藤川球児監督が掲げたスローガン〝凡事徹底〟は、私自身の座右の銘でもあります。

これは「誰もができることを誰もができないくらいコツコツと行う」ことを表していて、どの世界でも〝プロ〟と呼ばれる人と素人の差は、この差にあると私は考えています。

行動経済学でも、1日1%の努力を積むと1年後には37.8倍の成長を遂げる〝1.01の法則〟という計算式があります。

今年は、僧侶として、また、介護の専門家として、1日1日、1%の努力を積み上げることを一年の目標にして精進して参ります。

本年も、ご教導のほどよろしくお願い申し上げます。

西宮有馬坊も秋が深まってきました。

これまで地道に植え付けてきた宿根草たちがこの時期、生き生きと咲いて、秋風に揺らいでいるその様子は、まるで楽しく踊っているようです。

亡き人の

慈愛がやさしく秋の風

なびく一輪 花供養

10月になり、暑さもすこし和らぎ、ようやく物思いにふける秋の香りが漂いはじめました。

最近〝陽キャ〟ということばを若い世代からよく聞きます。陽キャとは、陽気なキャラクター(人柄)のことで、単に明るい人のことを言うだけでなく、一瞬たりとも無駄な時間を過ごさず、ひたすらに楽しいことや美味しいものなどを探求し、毎日を謳歌するその様子を演出することに長けている人のことを指すようです。

一方、この、陽キャではない人のことを、陽の陰に潜んでひっそりと存在する人柄で〝陰キャ〟と言うようですが、私自身はまちがいなく性格も行動においても陰キャだと自負するところです。

さてさて、この時期を表す言葉〝学びの秋〟〝読書の秋〟〝考える秋〟などが云い伝わってきたことの意味を考えますと、一度立ち止まり、自己の内面をみつめる作業に最適な季節であり、それはまさしく〝陰キャ〟こそが主役として〝輝く〟数少ない大舞台であります。

智の巨匠デカルトは「我思う故に我あり」と人類史に命題を残しましたが、壮大な哲学に埋もれて、何者でもないただのひとりの陰キャが、何気のない秋の夜長に思い巡らすその姿を月夜が照らします…

「秋思ふ故に秋あり」 キタコレ(゚∀゚)人アミダサマ

「暑さ寒さも彼岸まで」とは言うものの、今年はまだまだ酷暑が続きそうです。

先日、お寺の車を洗車するのに、水のホースを伸ばしたままアスファルトの上に置いていましたところ、ホースの中の水が熱湯になっており危うく火傷するところでした。

秋が深まっても暑さが続く中では、ほとほと嫌になり、どこか涼めるところはないかと思いつめましたところ思い出したお話がございます。

仏教では、教えに反すると、灼熱地獄という世界に送られ、鉄火棒でさんざんに叩かれ、鉄鍋で焼かれたり煮足りされるのが6000年も続くとありまして、いやはや、その世界のことを思えば、私たちのいる今の世界がなんとも涼しく感じてきます(笑)。

あぁ〜極楽極楽/^人^ (^人^ ) なんまいだー

秋の入道雲 西宮市山口町

9月20日(土曜日)10:20から「墓じまいセミナー」に登壇します。

昨今、お墓の所有に負担を感じる人が多く、お墓を処分する〝墓じまい〟が何かと話題ですが、墓じまいに関するあれこれをお話しします。

9月に入りましたが暑さが続いています。今夏の酷暑は心身の負担大きいだけでなく、水不足による農作物の被害を聞いたかと思えば、すぐさま海温上昇による集中豪雨の被害が聞こえてきたりと、自然環境の変化にも翻弄された夏でした。

仏教では「生きるということは苦しいことだ」と教えています。

それはなぜなら、どんな人でも例外なく、生まれたら、年々に老いて、しだいに病に冒され、やがては死にゆく存在だからです。これを「生老病死・しょうろうびょうし」と言いますが、仏教の本質でもあり、私たち人間の抗うことのできない定めでもあります。

この言葉は一見、残酷な印象を持ちますが、少し考え方を変えて、「老いてこそ心豊かな日々があり、病んでみてはじめて感謝できることも多く、そして、ようやく生きるという過酷な現実から解放されて永遠に眠ることができる」と受けとめれば、人生の過ごし方の景色が穏やかになるかもしれません。

9月はお彼岸の季節であります。毎日の悩み大き私たちを優しく見守ってくれているご先祖さまに感謝し、日々苦しくとも、精一杯、丁寧に過ごしたいと思います。

(-∧-)合掌・・・

今年もお盆がやってきます!

わたしたちは普段、ご先祖や亡き人が、どこにいて、どんなふうにお過ごしになっているかということをあまり意識しませんが、それでも時に、暮らしの一片で、その存在を至極身近に感じる瞬間があったり、また、もう会うことができない寂しさをあらためて痛感したりします。

とりわけ、この想いが〝お盆〟という期間になりますと「故人が帰ってくる」という切実な愛惜が湧き上がり、一様にお盆室礼の型に習い、お仏壇が有ろうが無かろうが、お迎えの準備万端整えて、ご先祖や亡き人の一時帰宅を待ち望みます。

さらに、滅多に帰省できない遠方で暮らす子供や孫たちも〝お盆休み〟よろしくこの時ばかりと、お供物を土産に携えてやってきます。

このお盆という時期にわたしたちは、なぜここまで亡き人への想いを形にするのかと、よくよく考え廻らしてみても理屈ではまったく説明できない不思議さと、非合理なことが苦手な現代人でも「お盆だけは!」と言ってお坊さんに読経を依頼する健気な想いで営まれるのがお盆であります。

お盆の日中は〝せみ〟が鳴き、夕暮れほどなく〝ひぐらし〟が鳴き始めます。夕べに供えたお線香の香りがほのかに漂うなか、子供や孫たちのにぎやかな声とともに、夕食をつくる音が聞こえてきます。もしこの場に「亡き人がいてくれら・・・」と想うと切ない気持ちと同時に、ありふれた日常にこそある本当の幸せが見えてくる瞬間であります。お盆という仏事をを営む大切な意味はここにあるのかもしれません。

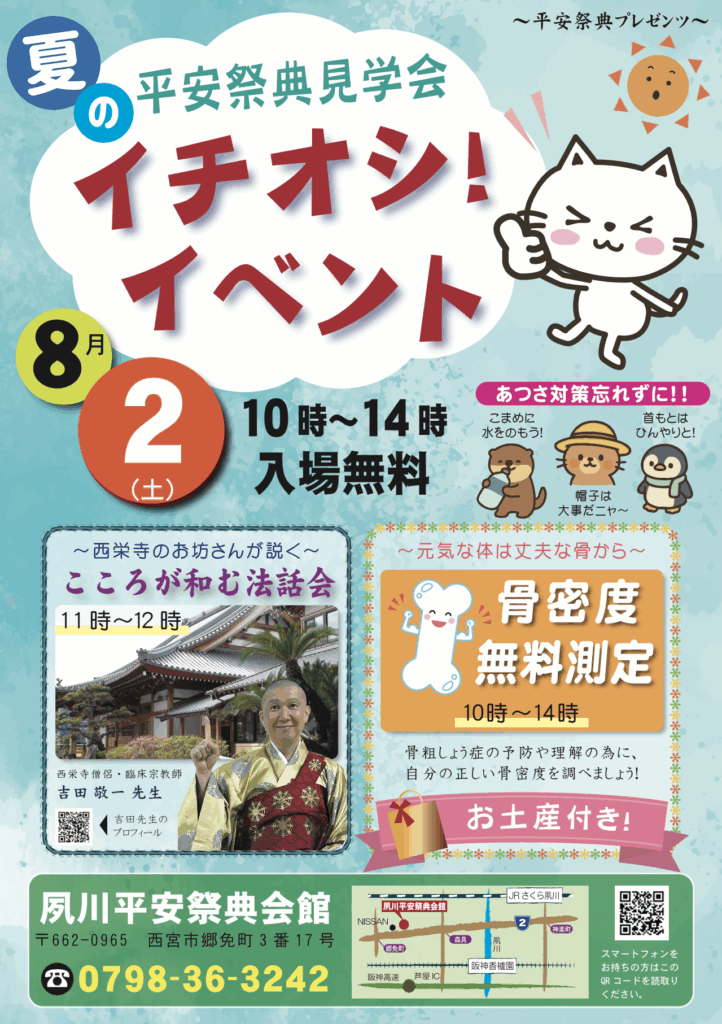

いつもお世話になっている平安祭典さんにて法話会に出仕いたします。

〝こころが和む法話会〟とお題をいただきましたが、これはなかなかハードルが高いですよ〰️(°△°|||)︴