⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

供華

葬儀の際、祭壇にたくさんの色花で飾ることを「供華」といいます。

華は人生に例えると「完成」を意味して、華を供えることは人生の完成を表すことです。さらに私たちは、理屈ではなく無条件で華を好み、華に多くの意味を持たせます。

「仏説阿弥陀経」には、極楽浄土では「大きな蓮の花から、青い光や黄色い光、赤い光や白い光が美しく光り、とても芳しい香りを放っている」と説かれています。

蓮の花は、泥の中にあって美しく咲く花として、「この世の五濁悪世でも蓮のように美しく生きなさい」という仏さまからのメッセージを持っています。しかし、時がたてば美しい蓮も朽ち果ててしまいますが、花の実の中では、また次に咲くための種が内包されています。そのようにして花のいのちは永遠に繋がっていきます。

この、美しいいのちのつながりを〝あみだ〟と称え奉るのが「供華」本来であります。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

白骨の御文章

今日ともしれず、明日ともしれず、ひとの命のはかなきこと夢幻の如く、

明日には紅顔ありてゆうべには白骨となれる身なり。

後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみ参らせて

念仏申すべきものなり。

(白骨のご文章)

わたしたちは、いつ死ぬかなどと考えてみても、今日かもしれないし、明日かもしれないと、極めて残酷で無情な事象の中で生きています。

しかし、今日かな?明日かな?などと思いつめて生きるなどありえません。

〝自分の死〟などは、先延ばしに延ばしてぼんやりさせていないと、とても生きてはいけません。

でも、その厳しい現実を違う形で見せつけられるのが〝家族の死〟です。

家族の死は、否応もなく死のおそろしさに引き込まれます。

しかし、そういった死の恐怖を緩和するのが宗教であり、宗教に基づいた葬送儀礼であります。

今一度、形骸化してしまった葬送儀礼のあり方を考えなければなりません。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

平生業成

〝平生業成〟といえば親鸞聖人がお説きになった浄土真宗の大看板です。

成仏について、おそらく一般的に理解されているとすれば、人は死んでから仏さまに成ることを指しあてていますが〝平生業成は〟生きながらにして往生成仏が成就することです。

成仏とは「究極の安らぎを得る」ことですが、生きながらにして究極の安らぎを得ることは至難の中の難大です。

まずは、生きながらにして「究極のやすらぎを得る」ための教えがあることに気づかされなければ平生業成の域には向かえません。

仏教はそのための手段を多く提供しています。亡くなった人を供養するのも、そのうちのひとつです。

供養とは、私の心を養って育てるための大切な方法です。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

死の儀式

今回は民俗学視点で死について考えます。

哺乳類のなかで〝死〟についての概念を有するのは人間だけだそうです。

犬や猫、猿などは死を理解できていないと動物学者の研究で明らかになっています。いわば、犬や猫、猿が仲間の死に際し、取り囲んで砂をかけたり、毛づくろいをしたり、食べ物をそなえたりなどすれば、それはとても不思議なことです。

一方で人間は進化の過程で〝死〟を学習し〝死の儀式〟を生み出したとされます。

死は、人間が進化し続けるための〝知恵〟を与えました。それが信仰と儀式です。そして信仰を基にした宗教的な連帯の中から互助精神を養い、福祉や医療、学問などの高度な文明へと発展させてきました。このように私たち人類が奇跡の発展を成し得た原点には〝死〟を概念として掴みとったことに由来するといえます。この壮大なドラマを、身近で大切な人の死に引き寄せつつ、人間の死の尊さを問い深めることが極めて重要です。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

宗教的思惟の発露

人が亡くなりますと〝西方の極楽浄土〟に還ると教義には記されています。

極楽浄土は〝阿弥陀仏〟が創造した安楽の世界とされ、人間は、ただ願いさえすれば誰でも極楽浄土に還り新たに仏として生まれることができるとされています。

この極楽浄土を現実として受け入れ信じ切ることは、現代人の私たちには出来ないでしょう。どうしても科学的根拠や現実主義の思想が影響してしまいます。

ある新聞社のアンケート調査によると、「自分が死んだらどうなると思いますか?」という問いには「無になる」と答えた人が多いのは、現代人の死生観の特徴のひとつです。しかし一方で興味深いのは、「大切な人が亡くなったどうなると思いますか?」という問いには「ご先祖のもとにいく」「天国にいく」などの答えが多く、自分の死後と大切な人の死後の捉え方には矛盾が生じています。

これは「大切な人は無になってほしくない」という心情の表れで、これこそが宗教的思惟の発露であり信仰の原点でもあります。

大切な人の居場所を示した教義を、現代人の感性に合った表現で伝道することが宗教者の重要な役割です。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

お経

葬儀の際にとなえるお経は、故人のためでなく、その場に集う遺族のためである、と教義にはあります。

これは、お経の力によって故人を成仏に導くのではなく、お経で説かれているお釈迦様のおことばを聞かせていただくのが本来であるからです。

しかし〝故人のためではない〟というのは、故人は死んでいてお経を聞くことができない、すでに故人を無きものとしてみていることになります。

私たち生命の死は、医療では三兆候「自発呼吸の停止、心配の停止、瞳孔が開く」の状態を死ととらえています。そして、それを診断した医師の判断「死亡診断書」によって法律での死も確定されます。

でも体の中の細胞死は三兆候や死亡診断書とは別に、少しづつ穏やかに時間をかけて遂げていくものです。

そう考えると、葬儀の時でも、故人は棺の中にいながら故人の細胞はゆっくりと細胞死の過程を辿っていて、無きものとしてみるのは明らかな間違いです。

故人の細胞は葬儀の中でお経を聞いているとおもえば、その意義は極めて重要といえます。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

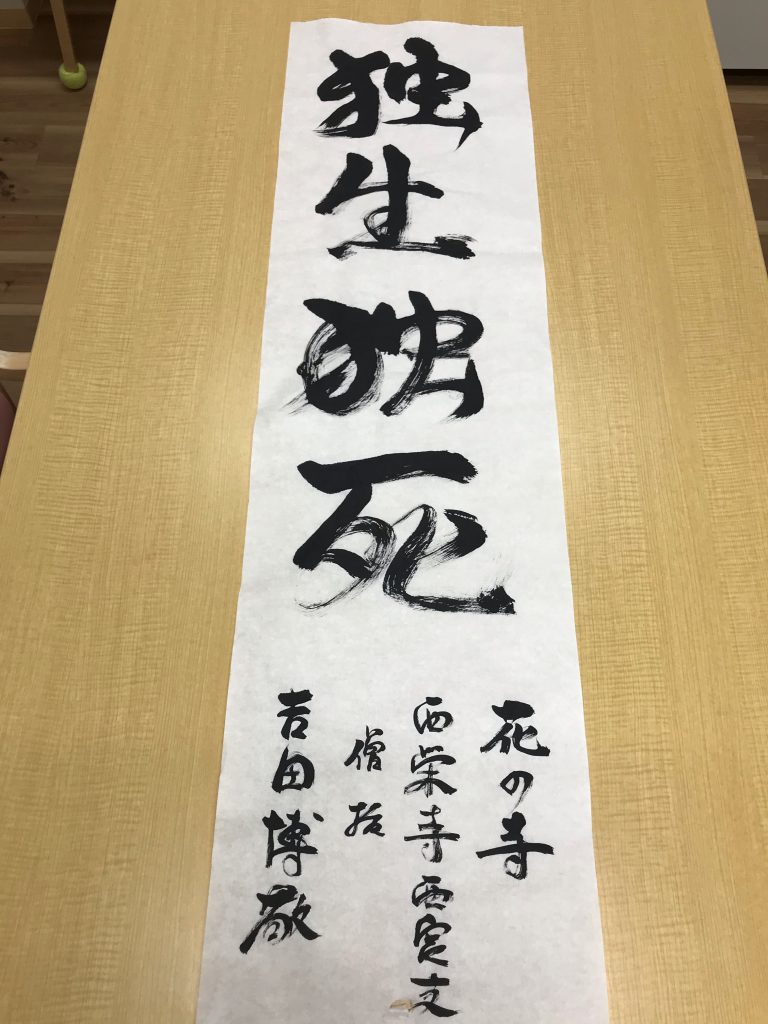

独生独死

惟みれば、人というのは

孤独のうちに生まれて、孤独のうちに死ぬ、

孤独のうちに去り、孤独のうちに来る。

「独生独死独去独来」…仏説無量寿経

愛する家族や親族、知友にどれほど恵まれた人でも、

死が訪れた時、それはその人独りだけのもので、

独りだけのものであるがゆえに、崇高である。

人はどれだけ生きたか、ではなく、

どのように生きたか、が本質であり、

どのような価値のある人生を歩んだのか、

その人の体験価値が人生の終わりを支える。

明日死ぬとわかっていても、

どのように素晴らしい人生を生きてきたのか、

と自分に問い合わせながらその時を迎えるのだ。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

十二の光

阿弥陀仏のことを“不可思議光如来”とお讃することがあり、また“無量寿光如来”といっていただくこともあります。

いずれも“光”を重んじています。そして阿弥陀仏から照らされる真実の光明は十二の働きがあると「正信念仏偈」に説かれています。

無量光…はかりなきひかり

無辺光…ほとりなきひかり

無碍光…さえぎるものなきひかり

無対光…ならびなきひかり

炎王光…このうえなきひかり

清浄光…きよらかなひかり

歓喜光…よろこびのひかり

智慧光…ちえのひかり

不断光…たえることなきひかり

難思光…おもいをこえたひかり

無称光…ほめつくせないひかり

超日月光…にちげつにこえたひかり

このような、極めてありがたい光明に照らされているのが私たちです。この光を感じることことができるようにするのが供養です。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

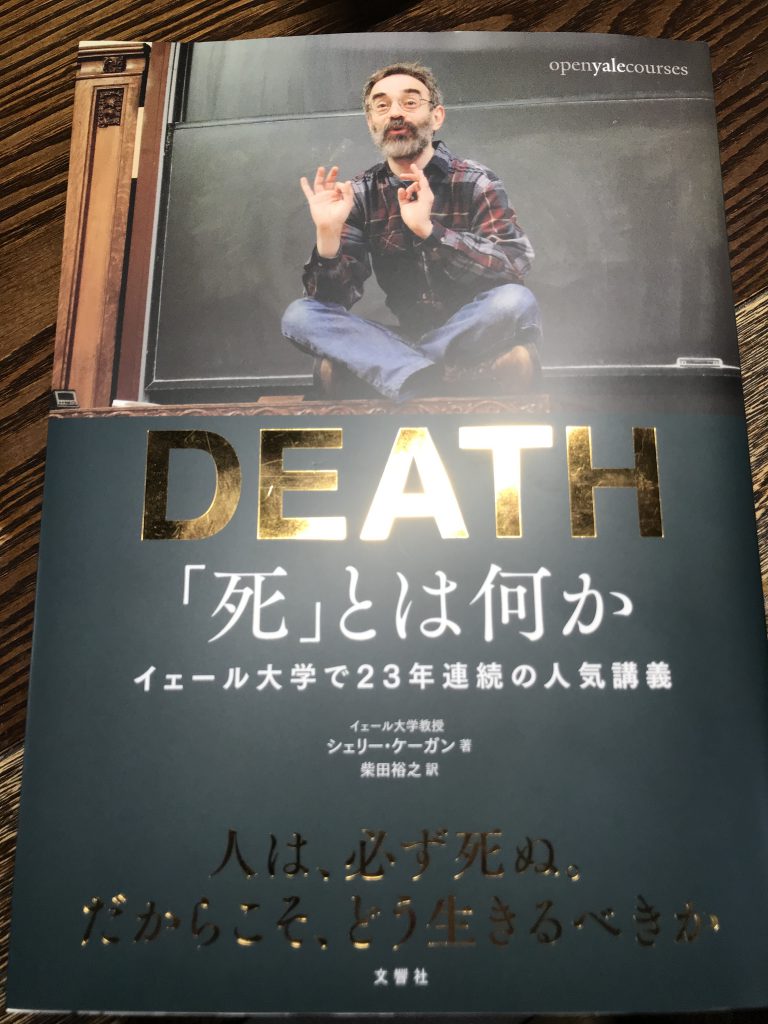

死の思索

大方の人たちが考える死は、おそらく「死は一巻の終わり」と言うだろう。

ただ、この事実をどう受け止めるべきなのか。

その本質について、一体どう考えるべきか。

死は本当に悪いことなのか。

永遠に生きる方が良いのか。

死を恐れるのは適切か。

避けようのない最後が待っていることを知っているのなら、その知識に照らしてどう生きるべきなのか。

〜シェリー・ケーガン/紫田裕之訳(2018)「死とは何か」文教社〜

死は本当に一巻の終わりなのだろうか…

終わりとは何を持って言うのだろうか…

では永遠に生きることができたとして、それが私たちが求めていることの本質なのだろうか…

私たちは死の恐怖に打ち勝つことができるとして、それには何が必要なのか…

思索は尽きない

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

人は死んだらどうなるのか…

この問いを真剣に考え深めた場合、生きるとはどういうことか?私は何者か?を突き詰めなくてはならない。それはどういうことかというと、死んだらどうなるか、という問いは、死んでもなお存在するための〝魂〟はあるのかどうかを理詰めで解答しなくてはならないからだ。

魂は、身体の中に内在するのであれば、身体が滅すると同時に魂も滅すると考えるべきだろう。故に、死後も存在する魂とは、身体と別に存在でき、なおかつ非物質的であらなければならない。それは一体どのようなものなのだろうか。

私の意識は魂として身体の外で存在することができるのだろうか…

結局、私たちが理屈で持って、魂は有ると結論づけるには相当に困難である。しかし魂などは無いとしても、目の前のできごとにしか真実が見出せないとして思索止めてしまえば、いずれ訪れるであろう死の恐怖にもがき苦しむことになる。

したがって〝私の魂〟については死の間際まで問い続けなければならないのだ。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

人はなぜ死ぬのか…

幸せを突き詰めると人生は〝苦〟に行き着きます。

なぜなら、どんなにしあわせな人生であっても〝死〟で終わるとなると、それは極めて恐ろしく苦しい道のりです。

どのような宗教も〝死〟という〝苦〟の存在が根本にあり、その苦に対して、私たちがどのように受け止めるのかを問うのが宗教です。

「人はなぜ死ぬのか…」

それは、生きるという苦から解き放たれるためであると考えます。

そして、葬送儀礼において重要なことは、阿弥陀如来の本願の中に、あらゆる時代の人々が等しく摂め取られていることが明らかにされていることを故人とともに聴くことにあります

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

当麻曼荼羅

浄土三部経の一つ「仏説観無量寿経」の諸説を描いたとされる当麻曼荼羅は、中央に阿弥陀仏が鎮座しています。そして、左側はお経の序章〝王舎城の悲劇〟を表現し、右側は、極楽浄土に往生を遂げる十三観想法、下縁には九品往生が図示されています。

老病死の恐怖を、極楽の存在を信じることで救われようとした昔の人々。

今の時代に、極楽浄土が本当にあると信じ切ることができる人は少ないといえますが、昔も今も死の恐怖を克服するたしかな術はありません。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

永遠の命

南無阿弥陀仏をとなえれば

十方無量の諸仏は

百重千重囲繞して

喜びまもりたもうなり…現生利益和讃

阿弥陀とは、“計り知れない永遠の”と捉えて、仏は、“命”と見ます。

阿弥陀さまとは、これつまり“永遠の命”と解釈します。

永遠の命とは、命のつながりのことで、私たちの命は遥か昔から脈々と繋がってきた命であります。

地球が誕生し、海ができ、微生物が生まれてから現在に至るまで、生きとし生けるもの全ての命は果たしてどれくらい存在したのでしょうか。

決して数えることはできない無数の命、この総称が、“阿弥陀仏”と私は考えています。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

生まれ変わり

人間は死後、生まれ変わることができるのでしょうか。

大切な人を亡くした遺族の心情から察すると、亡くなった人はもう一度この世に生まれ変わってきて欲しいと願うものです。

例えば、故人のことに想い忍んでいると、窓際に雀が飛んできて、怖がりもせずじっとしてる様子などを見たとき「これは故人の生まれ変わりかもしれない」と感じるものです。

生まれ変わりが有るのか無いのかを知性で理解しようとしても、答えは出ません。

それよりも、亡くなった方の存在を身近に感じれるよう自身の感受性を高めていくことが、供養のひとついえるのではないでしょうか。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

極楽浄土

私たちが抱き続けている、この世界とは別の世界が存在するという「他界観念」。

それを〝天〟と呼び、また、〝極楽〟とも呼んで、いずれも人の死を界に到達すると信じられている。

宗教学では、この世と連続の認められる他界を「連続的他界観念」とし、この世とは連続せず、全く別次元で存在すると考えられる「断絶的他界観念」と、二つの観念が位置付けられれている。

仏教でもっとも語られる他界は、一切の苦悩から解き放たれ極めて安らかな場所「極楽浄土」である。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

お経を唱えるということ

葬送儀礼において、お経を唱えるというのは供養の一つといえます。

お経とは、お釈迦さまが語られた言葉を後々物語調に記したもので、その数は八万四千ともいわれています。

浄土真宗では「浄土三部経」が根本聖典として、お釈迦さまの「出世本懐」の教えを聞かせていただくのがお経を唱えることの意味です。

さらには、お釈迦さまの本意を明らかにされた七高僧や親鸞聖人ご教導の「偈文」をお経とともに唱え、その意味は、阿弥陀仏が願われた『あらゆる時代の全ての人々、命ある全ての生きものが等しく御救い導かれる』ことを聞かせていただき得心することが、お経を拝読することの重要な意味であります。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

死の受容

死とはどのようなことをいうのだろうか。

もちろん、生命学、医学、倫理的に、さらには法律によって死が定義されていることは承知している。

身体が生命体の全てだとして、身体の機能が停止した時点、そして、火葬された時点で私たちが通常考える死が訪れたといえる。

それでは、心や思考や体験はどうなるのか。

一人の生命体がこの世に生まれた事実は、死が訪れても急に消え去ったりしない。

つまり死というのは、故人の存在が、わたしの五感の範囲で居なくなることに過ぎないのである。

聖なる視点で死を捉え、死に対する問いを深め、死を受容していく過程が宗教儀式である。