西栄寺秋の吟行会で、こころ塾俳句会のみさなんをお迎えいたしました。

西栄寺代表住職の山田先生をはじめ、紅葉を材料に素晴らしい句を奏でておられました。

そのような句の熟練たちを差し置いて、最も多く選句の票を獲得したのは家内でした。正直驚きです。

三女も奮闘し票を獲得していましたが、私はというと、お情けで山田先生から1票頂いたことが何よりの慰めとなりました。

特選〝散ってなお 燃ゆる命の 落ち葉たち〟

良選〝秋の風 涼しいような 寒いよな〟

楽しくなる仏教ブログ 〜らくぶつえ〜

西栄寺秋の吟行会で、こころ塾俳句会のみさなんをお迎えいたしました。

西栄寺代表住職の山田先生をはじめ、紅葉を材料に素晴らしい句を奏でておられました。

そのような句の熟練たちを差し置いて、最も多く選句の票を獲得したのは家内でした。正直驚きです。

三女も奮闘し票を獲得していましたが、私はというと、お情けで山田先生から1票頂いたことが何よりの慰めとなりました。

特選〝散ってなお 燃ゆる命の 落ち葉たち〟

良選〝秋の風 涼しいような 寒いよな〟

季節の変わり目は体調を崩しやすいといわれています。

これは、寒暖の差に体の代謝がフル回転し体力を消費することで生じる疲れといえますが、そもそも〝疲れ〟の主な原因は、体を動かさないことで血流が滞留し、新鮮な酸素が大事な脳や臓器に送られていないことにあります。

「何もしていないのにしんどい」という嫌な経験は誰にであると思いますが、体を積極的に動かした疲れの方が、食欲も旺盛になり、夜も良質な睡眠がとれて次の日に持ち越さない良い疲れといえます。

ゴルフ人生でこんなに凄いニアピンは初めてです!

にこぽんデイサービスの研修で〝大石順教尼の記念館〟に行きました。

社会福祉の源泉をひもとけば、宗教的コミニティーの互恵精神に行き着きます。

お寺の介護はいにこぽんは、そのような宗教的コミニティーに限らず、地域福祉の担い手として奮闘していますが、この意義は、お寺の方から現代社会の多様化に合わせながら、より多くの人たちに対して支援することで、地域福祉向上の一助を目指すことにあります。

浄土真宗の教義を伝導することも重要ですが、それと同時に、それ以上に、お寺の介護はいにこぽんでは、お寺の雰囲気が持つ安穏力や、浄土真宗の教義によって導かれた宗教者が持つ包容力と、その中で伸び伸びと働く介護の専門家たちの実践力、この三つの力が一つに編み込まれた〝支縁力〟で、多くの人たちのQOL向上を実現することを最大の課題にしています。

西宮市の中学生はこの時期、なんと!あの甲子園球場で体育大会を開催するのです!

市内の全中学校が一同に会し、組体操やダンスを学年別で披露し、400Mリレーや1500Mは各学校の選抜された生徒が男女別で駆け抜けます。

甲子園のスタンドは、この日をとても楽しみにしていた親御さんたちで盛り上がっています。

体育会のクライマックスは、全中学校が順番に校歌を大合唱し、その姿はまさに〝青春〟そのもので、大会をお通して最も感動的なシーンです。

(ハッシュタグ#️⃣中連体)https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%AD%E9%80%A3%E4%BD%93

11月にもなりますと、西宮坊は秋を装いはじめます。

木々は赤や黄にほんわりと変色し、土も硬くなって、風も冷たく感じるようになります。

若い時に感じていた秋は、単に夏と冬の間で、地味で退屈な季節といった印象ですが、中年真っ盛りの今感じる秋は、まさに老年期をはじめる自分自身のような愛おしさがあります。

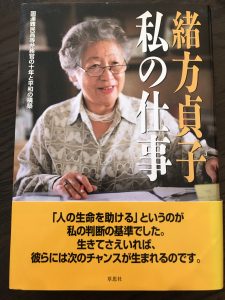

わたしが、はじめて〝緒方貞子さん〟の名前を知ったのは、2001年に小泉政権が発足し、外務大臣に田中真紀子氏と緒方貞子氏が候補に挙がっていると聞いたのが初めてでした。

それ以来、国連難民高等弁務官の緒方貞子さんに関する事柄に強く興味を持つようになりました。

あるとき、西栄寺の代表住職と東京新宿に出かけた折、幸運にも緒方貞子さんとすれ違ったわたしは、興奮し、握手を求めに追いかけ快く応じていただいた経験の持ち主であります。

緒方貞子さんは、とても小柄で温和な雰囲気からは想像すらできない強い人で、世界各地の紛争地帯でテロ組織や武装勢力と粘り強い交渉の末、難民と呼ばれる人々に対する人道支援を実行し、日本の誇りだと評する人々も多くいます。

そのような緒方貞子さんの著書「私の仕事」草思社2002から

「人間は仕事を通して成長していかなくてはなりません。その鍵となるのは好奇心です。常に問題を求め、積極的に疑問を出していく心と頭が必要なのです。仕事の環境に文句を言う人はたくさんいますが、開かれた頭で何かを求めていく姿勢がなければなりません。」

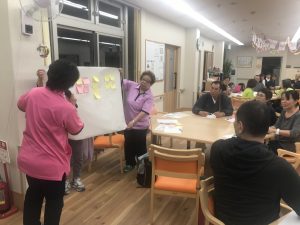

お寺の介護はいにこぽん秋の全体研修を実施しました。

今回は、いつも通り西淀病院さんからドクターをお招きしての講義と、

にこぽんでは初の試みとなる〝グループワークを〟行いました。

スタッフ皆、積極的に意見を述べて意見交換ができました。

何よりの収穫は、普段、業務上あまり関わることのないスタッフ同士が

しっかりとコミニケーションを取れたということです。

もちろんそこには、お坊さんヘルパーも参加しています。

これこそが、お寺の介護はいにこぽんの特徴です。

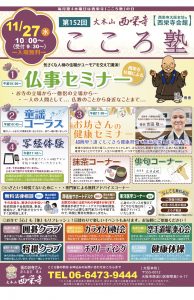

西栄寺本山住職の山田博泰先生の「こころ塾」に、来月はいよいよ私も出演が決まりました。

以前より介護福祉士の僧侶として、からだのリハビリはもとより、こころのリハビリに力を入れて取り組んできた中に、こつこつと〝介護セミナー〟〝認知症セミナー〟〝予防介護運動セミナー〟〝アクティブシニア セミナー〟などの講演を実施してきたこともあり、このたびは満を持して大本山お膝元での講演となりました。

とかなんとか少し大げさな前文になりましたが、いつものとおり、わかりやすさと簡便さを大切にしてお話を作るつもりです。

お寺の介護はいにこぽん

秋の大運動会!!