今回は民俗学視点で死について考えます。

哺乳類のなかで〝死〟についての概念を有するのは人間だけだそうです。

犬や猫、猿などは死を理解できていないと動物学者の研究で明らかになっています。いわば、犬や猫、猿が仲間の死に際し、取り囲んで砂をかけたり、毛づくろいをしたり、食べ物をそなえたりなどすれば、それはとても不思議なことです。

一方で人間は進化の過程で〝死〟を学習し〝死の儀式〟を生み出したとされます。

死は人間が進化し続けるための〝知恵〟を与えました。それが信仰です。そして信仰を基にした宗教的な連帯の中から互助精神を養い、福祉や医療、学問などの高度な文明へと発展させてきました。このように私たち人類が奇跡の発展を成し得た原点には〝死〟を概念として掴みとったことだと考え、この壮大なドラマを身近で大切な人の死に引き寄せつつ人間の死の問いを深める重要さが増してきます。

投稿者: 44da99@gmail.com

葬送儀礼所感その14

人が亡くなりますと〝西方の極楽浄土〟に還ると教義には記されています。

極楽浄土は〝阿弥陀仏〟が創造した安楽の世界とされ、人間は、ただ願いさえすれば誰でも極楽浄土に還り新たに仏として生まれることができるとされています。

この極楽浄土を事実として受け入れ信じ切ることは、現代人の私たちには出来ないでしょう。どうしても科学的根拠や現実主義の思想が影響してしまいます。

ある新聞社のアンケート調査によると、「自分が死んだらどうなると思いますか?」という問いには「無になる」と答えた人が多いのは、現代人の死生観の特徴のひとつです。しかし一方で興味深いのは、「大切な人が亡くなったどうなると思いますか?」という問いには「ご先祖のもとにいく」「天国にいく」などの答えが多く、自分の死後と大切な人の死後の捉え方には矛盾が生じています。

これは「大切な人は無になってほしくない」という心情の表れで、これこそが宗教的思惟の発露であり信仰の原点でもあります。

大切な人の居場所を示した教義を、現代人の感性に合った表現で伝道することが宗教者の重要な役割です。

葬送儀礼所感その13

葬儀の際にとなえるお経は、故人のためでなく、その場に集う遺族のためである、と教義にはあります。

これは、お経の力によって故人を成仏に導くのではなく、お経で説かれているお釈迦様のおことばを聞かせていただくのが本来であるからです。

しかし〝故人のためではない〟というのは、故人は死んでいてお経を聞くことができない、すでに故人を無きものとしてみていることになります。

私たち生命の死は、医療では三兆候「自発呼吸の停止、心配の停止、瞳孔が開く」の状態を死ととらえています。そして、それを診断した医師の判断「死亡診断書」によって法律での死も確定されます。

でも体の中の細胞死は三兆候や死亡診断書とは別に、少しづつ穏やかに時間をかけて遂げていくものです。

そう考えると、葬儀の時でも、故人は棺の中にいながら故人の細胞はゆっくりと細胞死の過程を辿っていて、無きものとしてみるのは明らかな間違いです。

故人の細胞は葬儀の中でお経を聞いているとおもえば、その意義は極めて重要といえます。

介護予防セミナー

腸を整えれば幸せを実感できることが解明されつつあります。

腸内の細菌を活性させれば、幸せ物質といわれるセロトニンやドーパミン

などの神経伝達物質の前駆体が豊富に合成されます。

つまり、幸せを感じるためのは、

腸に優しいことを実行すれば良いということになります。

腸内にはおよそ200種類、4000兆もの腸内細菌がいると考えられています。

腸内細菌の重さだけでも1kgあるとか。

腸内の細菌類が活性化されている状態の様を〝腸内フローラ〟と呼んで、

そのようにするための方法は、実はいたってシンプルです。

その一つが〝呼吸〟です。

腸のなかに空気を送り込むようなイメージの丹田呼吸法がそれです。

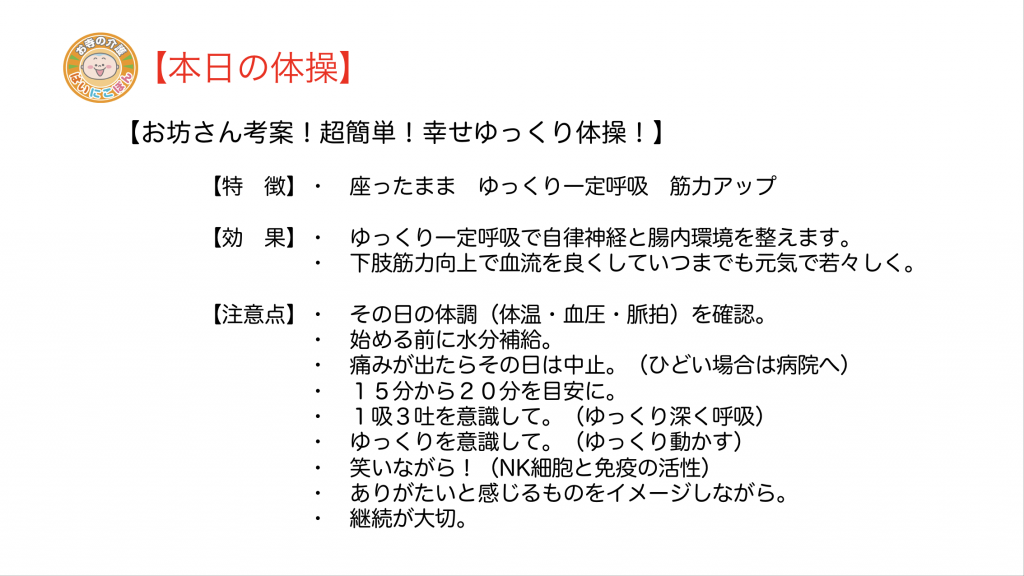

この呼吸法を取り入れた、お坊さん考案の「超簡単!幸せゆっくり体操!」

をご紹介するため講師を勤めました。

葬送儀礼所感その12

惟みれば、人というのは

孤独のうちに生まれて、孤独のうちに死ぬ、

孤独のうちに去り、孤独のうちに来る。

「独生独死独去独来」…仏説無量寿経

愛する家族や親族、知友にどれほど恵まれた人でも、

死が訪れた時、それはその人独りだけのもので、

独りだけのものであるがゆえに、崇高である。

人はどれだけ生きたか、ではなく、

どのように生きたか、が本質であり、

どのような価値のある人生を歩んだのか、

その人の体験価値が人生の終わりを支える。

明日死ぬとわかっていても、

どのように素晴らしい人生を生きてきたのか、

と自分に問い合わせながらその時を迎えるのだ。

ゆっくりゆっくり

人間の神経は、中枢神経から末梢神経の回路を経て体性神経と自律神経に分かれて、さらに体性神経は運動神経と知覚神経に、自律神経は交感神経と副交感神経に分かれます。

どの神経も私たちの体になくてはならないものであるのはいうまでもありませんが、特に私は自律神経のケアについて重要視しています。例えば、心臓や胃などの動きは自分で思うように動かせませんが、それでも動いているのが自律神経の働きがあるからです。このことをとってみても自律神経がいかに重要かが分かります。

体の健康と心の健康どちらにも大きな影響力を持つ自律神経ですが、思うように鍛えたり整えたりすることができません。

それでも、この自律神経のバランスを保つコツがあります。それは「ゆっくり」です。

ゆっくり呼吸、ゆっくり話す、ゆっくり歩く、ゆっくり食べる、ゆっくり暮らす。

とかく現代人は時間に追われストレスをためて、自分を見失いがちで幸せを実感できずにいます。

この状態を心身で説明すると、自律神経のバランスを崩しているという事になりますが、日頃から自分に対し「ゆっくりゆっくり」と言い聞かせて、本当にゆっくりと穏やかに暮らしたいものです。

森伊蔵

親しくしてくださっている檀信徒から戴きました。

なかなか手に入らないものと聞いていて、一度は口にしてみたいと思っていました。思いもよらない贈り物に感激しています。

葬送儀礼所感その11

阿弥陀仏のことを“不可思議光如来”とお讃することがあり、また“無量寿光如来”といっていただくこともあります。

いずれも“光”を重んじています。そして阿弥陀仏から照らされる真実の光明は十二の働きがあると「正信念仏偈」に説かれています。

無量光…はかりなきひかり

無辺光…ほとりなきひかり

無碍光…さえぎるものなきひかり

無対光…ならびなきひかり

炎王光…このうえなきひかり

清浄光…きよらかなひかり

歓喜光…よろこびのひかり

智慧光…ちえのひかり

不断光…たえることなきひかり

難思光…おもいをこえたひかり

無称光…ほめつくせないひかり

超日月光…にちげつにこえたひかり

このような、極めてありがたい光明に照らされているのが私たちです。この光を感じることことができるようにするのが供養です。

臨床宗教師

臨床宗教師の全体フォローアップ研修です。

医療や福祉の現場で宗教者ならではの支援を行うのが臨床宗教師です。

宗教者ならではの支援とは、宗派の教義で教化するのではなく、人々の信仰を優先し、その人の宗教的価値観の範囲で、大いなるの者との繋がりをともに模索することにあります。

そのような支援で人々の苦悩や悲嘆に寄り添うには、まずは宗教者が自分自身の内面の奥深くまで入り込み、自分の苦悩や悲嘆に向き合わなくてはなりません。

そのようなトレーニングプログラムが今回のフォローアップ研修となります。

ひな祭り

介護施設ではおひな様をお飾りして祝っております。

高齢者もおひなさ様をみて、幼き自分の思い出を巡らして心穏やかになってくだされば嬉しい限りです。

私たちは、『今』にしか喜びを感じることができません。

「その瞬間を生きる!」ことはとても大事なことです。

しかし、どのように生きてきたか、どのような素晴らしい体験をしたか、宝物のような思い出がどれくらいあるか、このことは、『今』をどのように生きるのか、を支える重要な要素になります。

一説には、人の脳は、辛い思い出も徐々に美しい思い出に変える働きをするといわれています。

一方で、悲しい思い出や辛い思い出があるから、美しい思い出が際立ってくるともいえます。

どのような人にも、純真で愛らしい幼き時代がありました。

この世に生をうけて、美しい思い出を重ねてきた人生。

「人生〜って嬉しいものですね〜♬」美空ひばり 愛燦燦