西栄寺大阪本坊の餅つき大会です!

介護部のスタッフ有志も集結して、お寺の本堂に供える鏡餅などを懸命に作ってくださいました。

仏教には精進ということばがありますが、〝精〟という漢字は〝米が青い〟と書きます。これは餅つきのことという説があって、米が青くなるまで、つまり餅になるまで突き続けなくてはならない、休んではならないという意味になります。

精進と聞くと、精進料理のイメージのせいか、どこか落ち着いた静寂の感覚がありますが、実は、がむしゃらに突き進むのが精進というべきです。

楽しくなる仏教ブログ 〜らくぶつえ〜

西栄寺大阪本坊の餅つき大会です!

介護部のスタッフ有志も集結して、お寺の本堂に供える鏡餅などを懸命に作ってくださいました。

仏教には精進ということばがありますが、〝精〟という漢字は〝米が青い〟と書きます。これは餅つきのことという説があって、米が青くなるまで、つまり餅になるまで突き続けなくてはならない、休んではならないという意味になります。

精進と聞くと、精進料理のイメージのせいか、どこか落ち着いた静寂の感覚がありますが、実は、がむしゃらに突き進むのが精進というべきです。

NHK朝の番組で葬儀に関する特集があり、

葬儀の際お寺に収めるお布施が

全国平均40万から80万だと示されたそうだ。

だとすると当寺は全国平均から

だいぶだいぶ下の方に推移することになる。

実は、私のところには、他寺のお布施が高くて

支払うことができず困っている、との相談が多くある。

私自身の金銭感覚からしても40万といえば大金だ。

大切な家族が亡くなったとはいえ、

それは苦しい出費だと私は思う。

お布施は、収める側が主体でなければならない大原則がある、

「40万を収めたい」と思う人は、

それは本当に素晴らしいことである。

でも「10万を収める」という人も、

同じく素晴らしいことなのだ。

それがお布施というものである。

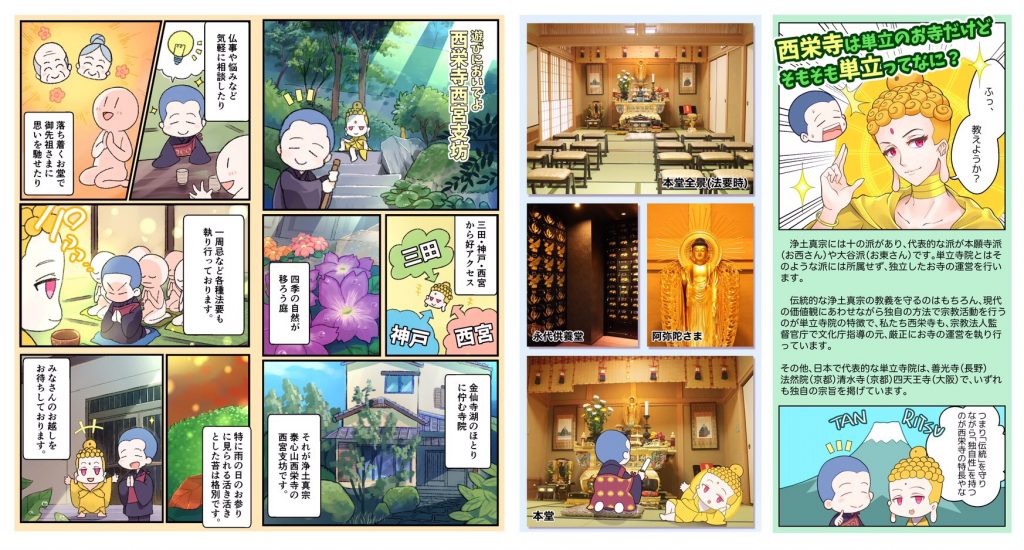

かねてより作成していました〝西宮坊パンフレット〟がいよいよ完成いたしました!

今回のパンフレットは、新進気鋭のイラストレーター『黒犬洋平』さんにデザインを依頼し、西栄寺西宮坊を、できるだけ多くの方々に親しみをもっていただきたく可愛らしいイラストを多用して作成していただきました。

〝温故知新〟というべく、お寺は、宗派の教義や伝統は大切にまもりつつ、新しいことには積極的に挑戦しなければ時事の変化の中で埋没してしまうかもしれません。

これからも西栄寺西宮坊は、新しいことに果敢に挑戦して参る所存です。

西宮坊は今が紅葉の真っ只中にあります。

特に、朝日に照らされた紅葉は息をのむほど美しいです。

西栄寺西宮坊のキャラクターを制作していただきました。

お坊さんのキャラクターは、僭越ながら〝わたし〟をイメージしていますが、次女いわく「こんなに優しそうではない」とのことです。

もう間もなく、このキャラクターを使った、西宮坊オリジナルのパンフレットが完成の予定です。

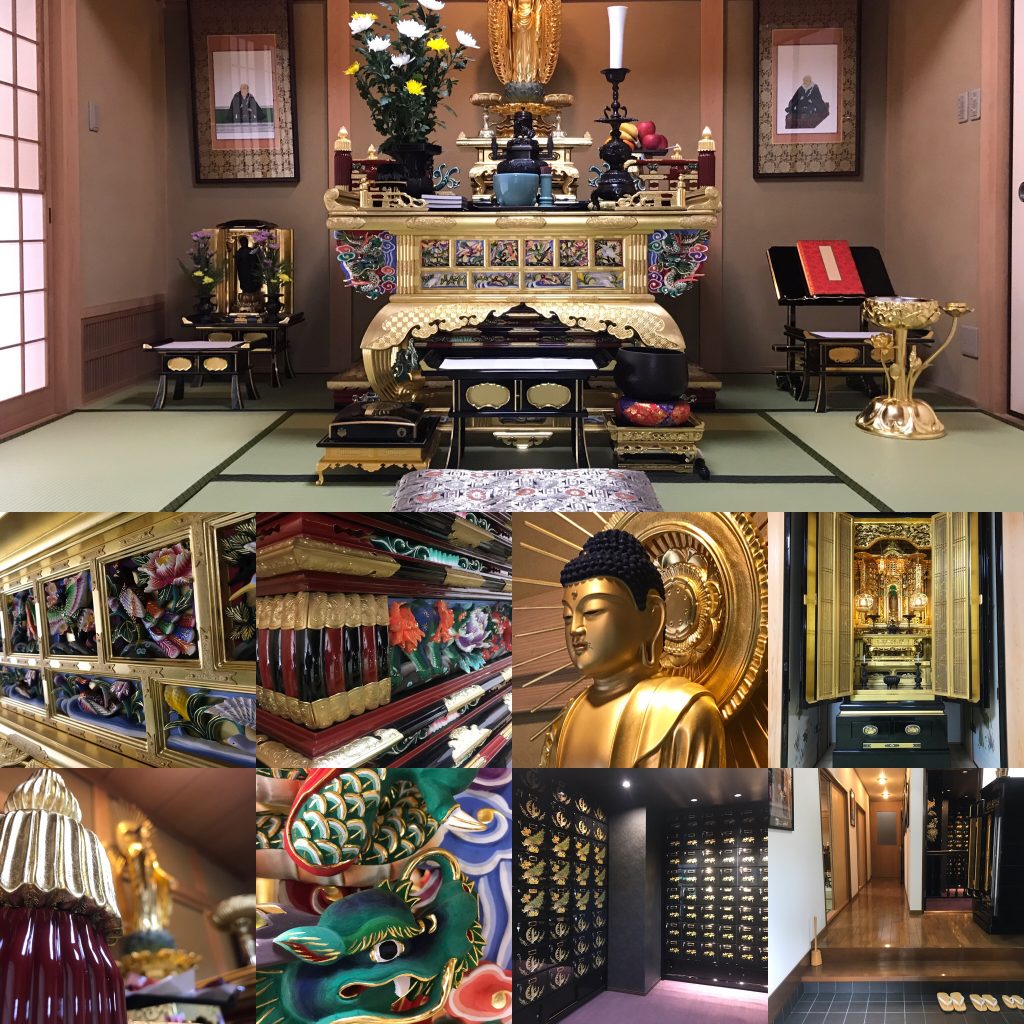

イラストレーターの〝黒犬洋平さん〟に来寺していただき、西宮坊のパンフレット制作の打ち合わせとともに写真撮影を行いました。

Iphoneで撮影した画像をアプリを使ってギャラリーにしてみました!

なかなかのものです。

11月にもなりますと、西宮坊は秋を装いはじめます。

木々は赤や黄にほんわりと変色し、土も硬くなって、風も冷たく感じるようになります。

若い時に感じていた秋は、単に夏と冬の間で、地味で退屈な季節といった印象ですが、中年真っ盛りの今感じる秋は、まさに老年期をはじめる自分自身のような愛おしさがあります。

私こと吉田敬一は、ついに50歳になり申した。

これからの時代は〝人生100年〟と言われはじめたが、それからすると、私の人生は今でようやく半分である。

ここからの人生は、じっくりと構えて、それでいて型にはまらず自由自在に楽しむつもりだ。

さて人生をおもいきり楽しむためには、何がもっとも大切なのだろうか…

家族…お金…仕事…時間…どれをとっても大切だ。しかしこれらのすべてを、人が羨むほど手にしていたとしても、それを感謝できる心を持ち合わせているかどうかが、人生を大いに楽しめるか否かとなるであろう。

今日からは、何かにつけ口を開けば「ありがとう」と言いまくろうではないか。

「七種施ありとも。財を損ぜずして大果報を得ん」

……雑宝蔵経

お布施といえば、お坊さんに対する謝礼といった意味で捉えられていますが、本来は、他人に施すことで徳を積み自らの人柄を育てることにあります。

施しといってもお金だけではありません。

「無財の七施」

一・眼施(げんせ)優しい思いやりのこもった眼で見る

二・和顔悦色施(わげんえつじきせ)穏やかで気品に満ちた表情を心がける

三・言辞施(げんじせ)優しく美しく正直な言葉を話す

四・身施(しんせ)人が嫌がることでも身をもって尽くす

五・心施(しんせ)他人に対し常に礼儀を尽くす

六・床座施(しょうざせ)他人のための席・居場所を居心地よく整える

七・房舎施(ぼうしゃせ)他人のための家や部屋を最適な環境で保つ

このように、布施とは他人に対する慈愛に満ちた自分の態度を表すことであって、そのような自分の人柄によって、世間様から幸せを恵んでいただくための行いであります。

現代社会の生きつらい中で、今一度考えさせられる教えです。

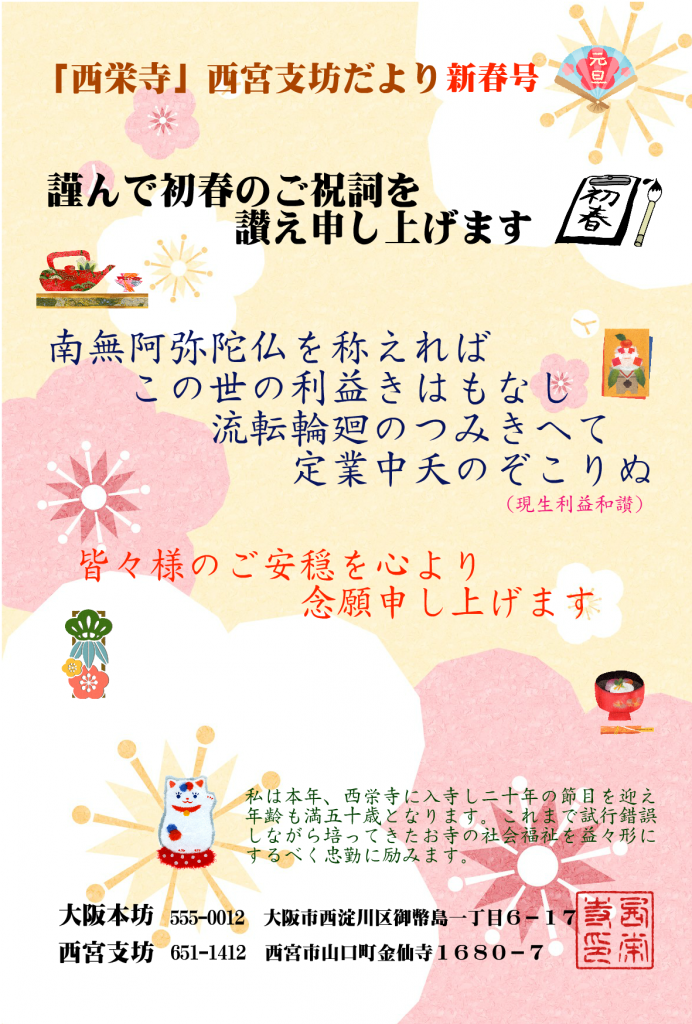

あけましておめでとう御座います!

本年も皆様と共に法縁に恵まれつつ、穏やかな一年となりますよう心より念願を致したく存じます。

年賀状にありますように、本年私は満50歳になり、西栄寺に入寺20年の節目を迎えます。

何事にも感謝の気持ちを忘れずに、少しでも皆様のお役に立てるよう精進を尽くしたいと心を強くしている次第で御座います。

本年も、どうぞよろしくお願いを申し上げます。